Manual physical therapy and exercise versus electrophysical agents and exercise in the management of plantar heel pain: a multicenter randomized clinical trial

ランダム化比較試験

本研究の目的は足底腱膜炎の症例に対して徒手療法とエクササイズの組み合わせが

物理療法(イオントフォレーシス、超音波、寒冷療法)とエクササイズの併用よりも

有効なのかを検証することである.

取り込み基準

①18~60歳

②足底腱膜の痛み

③Lower Extremity Functional Scale (LEFS)スコアが65点以下

除外基準

①徒手療法禁忌(腫瘍、骨折、リウマチなど)

②下肢の手術歴

③英語でコミュニケーション不可

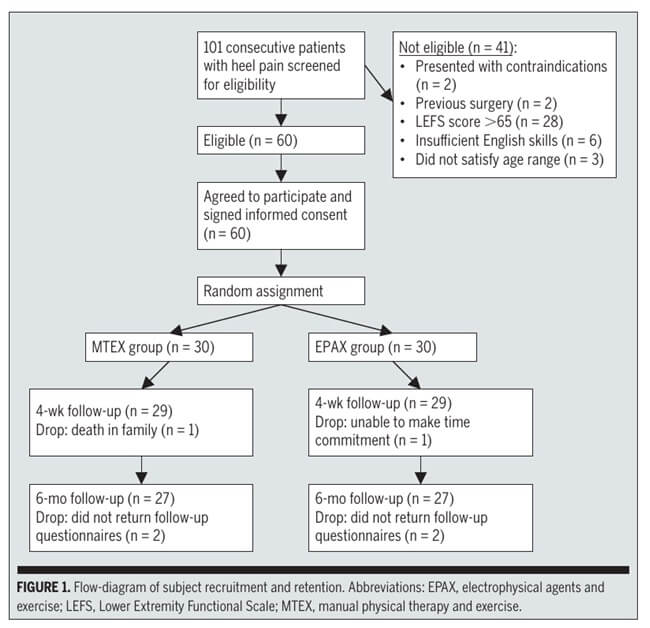

60名の患者がランダムに2つのグループに割り当てられた.

徒手療法+エクササイズ

manual physical therapy and exercise (MTEX)

物理療法+エクササイズ

electrophysical agents and exercise (EPAX)

参加者の基礎情報は以下を参照

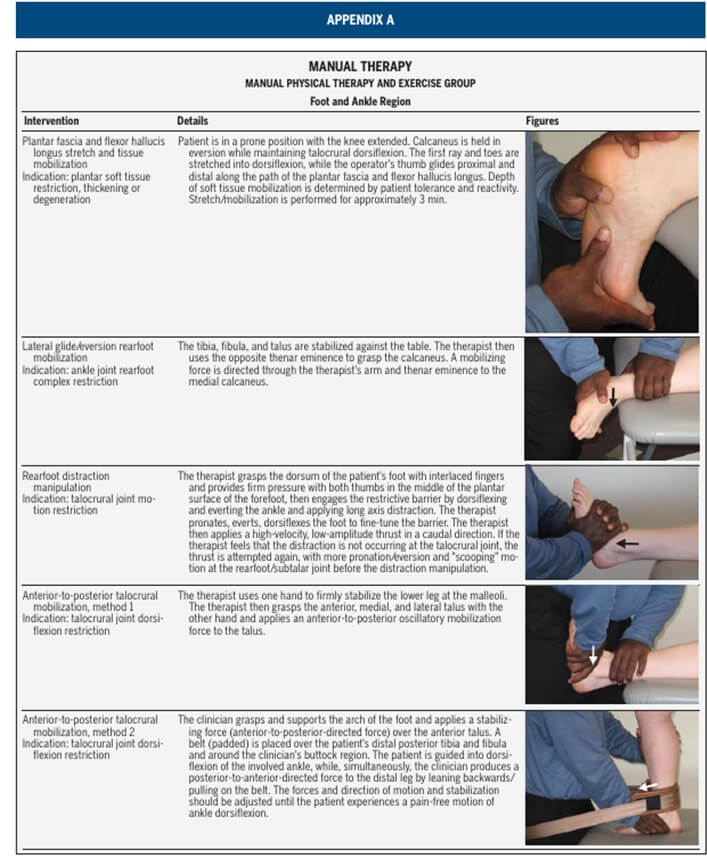

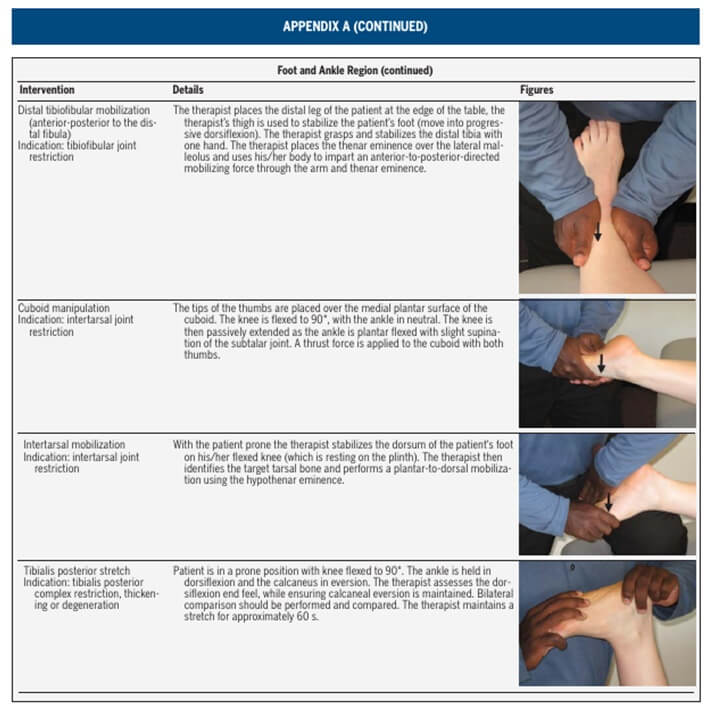

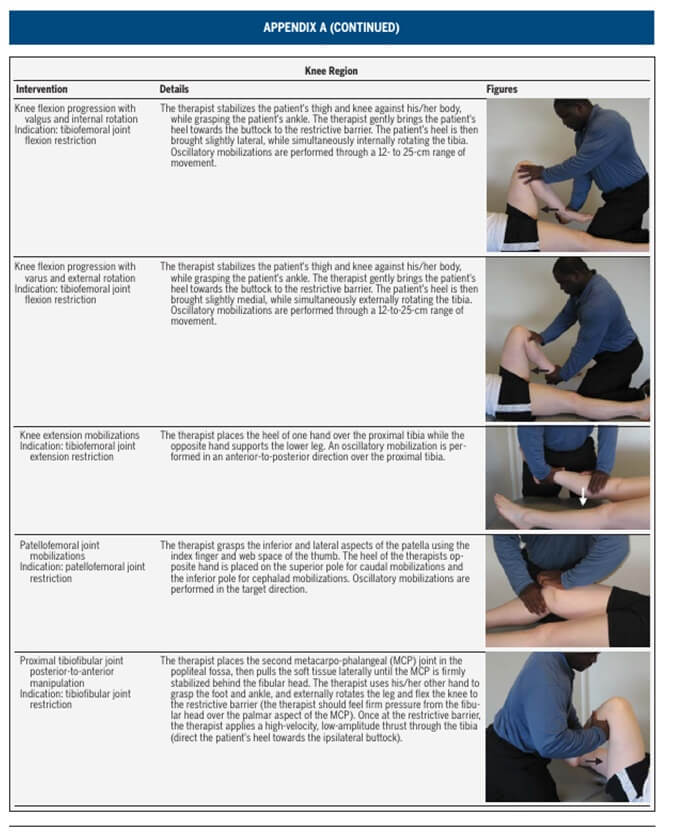

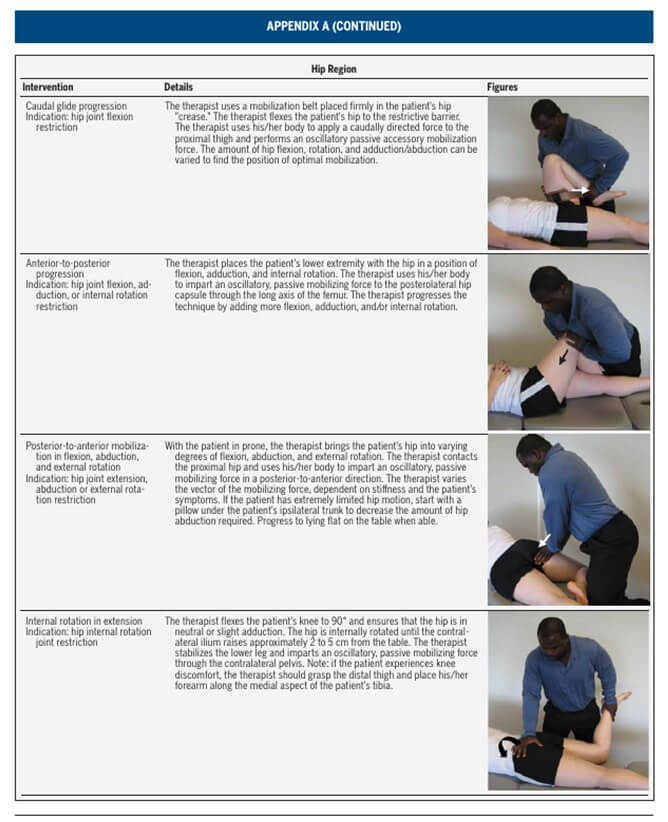

徒手療法の内容は

・下腿三頭筋・足底腱膜の軟部組織モビライゼーション

・後足部外返し方向への外側グライド

・機能障害がある部位(股関節・膝関節・足関節)に対する徒手療法

・自主練習指導

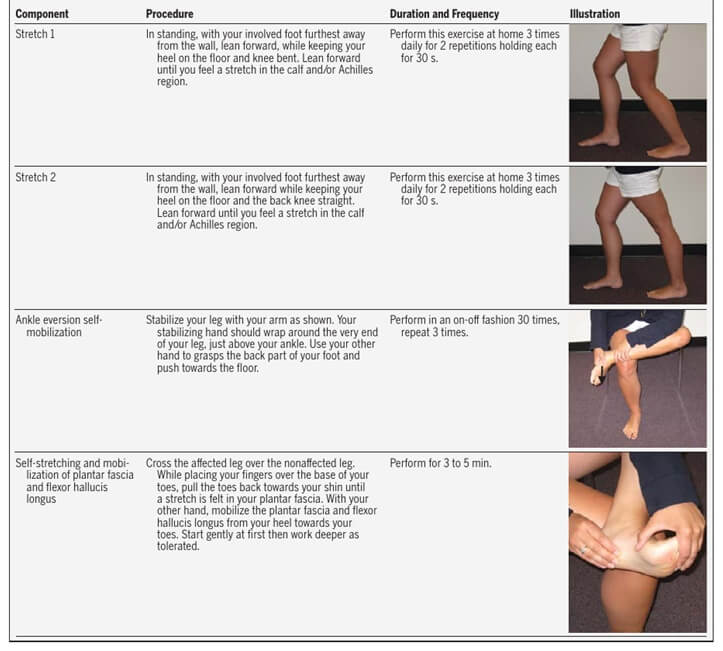

(腓腹筋・ヒラメ筋ストレッチ、足関節外返しモビライゼーション、

足底腱膜・長母指屈筋のモビライゼーション)

自主練習メニューは下記の図を参照

※治療は最初の2週間は週2回、その後は1週間に1回を2週間継続.

合計4週間で6セッション実施.

物理療法の内容は

・イオントフォレーシス

・超音波(3MHz、1.5 W/cm2、照射時間 20%、5分間)

・アイシング(治療後に足底腱膜起始部の踵骨隆起内側突起に15分間実施)

エクササイズの内容は

・ストレッチ(腓腹筋、ヒラメ筋、足底腱膜)

・筋力トレーニング(足部内在筋)

※治療は最初の2週間は週2回、その後は1週間に1回を2週間継続.

合計4週間で6セッション実施.

以下のアウトカムを開始時、4週(介入後)、6カ月で測定した.

- Lower Extremity Functional Scale (LEFS):プライマリーアウトカム

- Foot and Ankle Ability Measure (FAAM)

- 痛み:NRS

- 15-point global rating of change (GRC) Scale

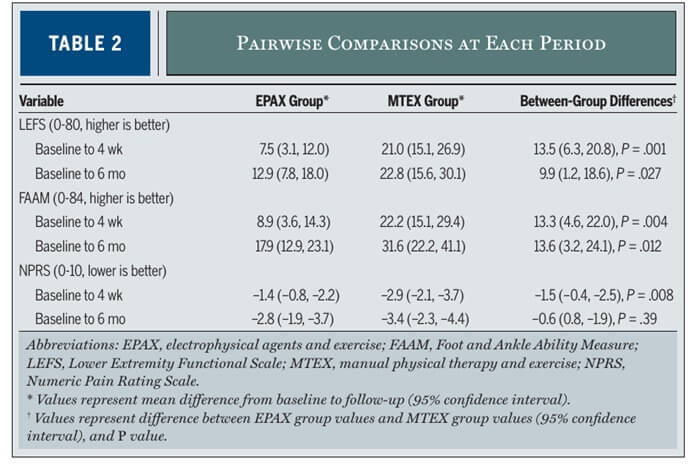

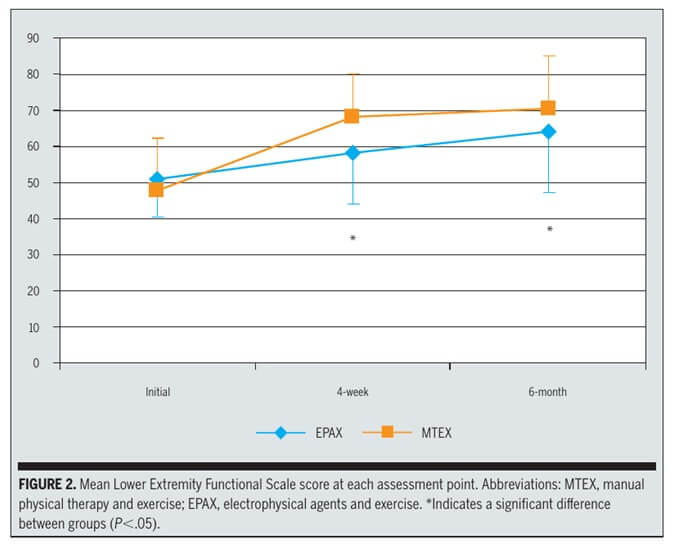

Lower Extremity Functional Scale (LEFS):プライマリーアウトカム

4週、6カ月ともに徒手療法+エクササイズグループの方が

LEFSは優位な改善を示した.

※LEFSのMCIDは9点であるため、

6カ月時点では両群ともにMCIDを満たすことができた.

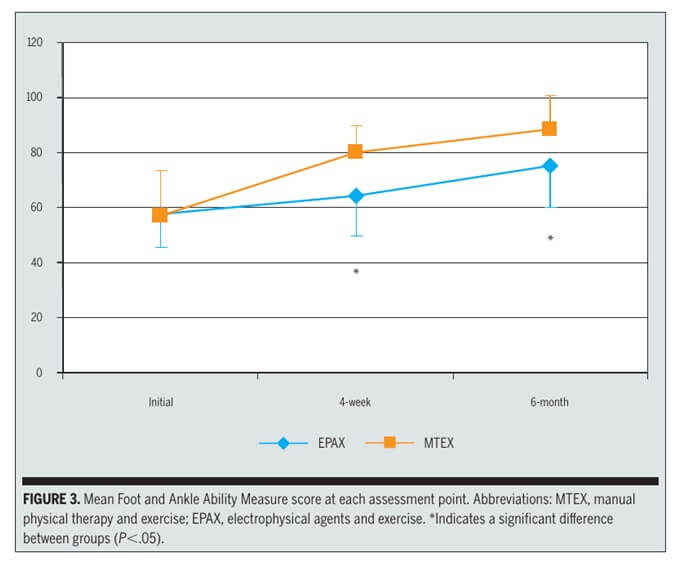

Foot and Ankle Ability Measure (FAAM)

4週、6カ月ともに徒手療法+エクササイズグループの方が

FAAMは優位な改善を示した.

※FAAMのMCIDは8点であるため

6カ月時点では両群ともにMCIDを満たすことができた.

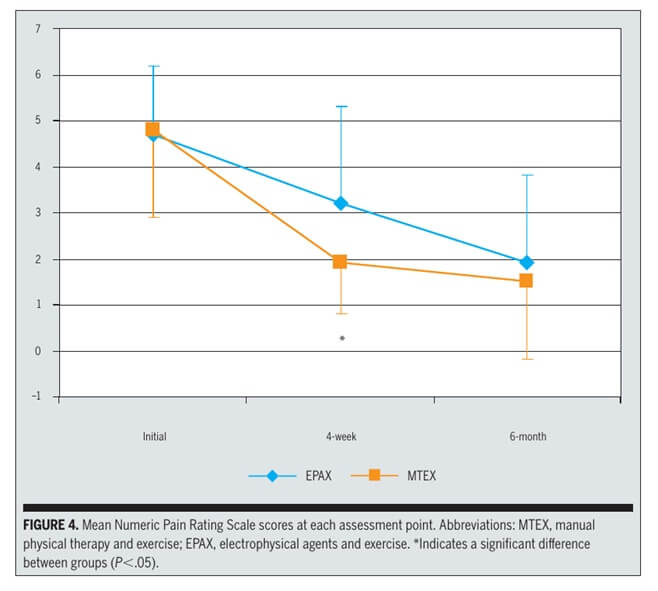

痛み:NRS

4週時点のみ徒手療法+エクササイズグループの方が

NRSは優位な改善を示した.

※NRSのMCIDは2点であるため、

6カ月時点では両群ともにMCIDを満たすことができた.

15-point global rating of change (GRC) Scale

4週、6カ月ともに徒手療法+エクササイズグループの方が

自覚的改善を示すGRCスケールは優位な改善を示した.

今回は足底腱膜炎の症例に対して

徒手療法+エクササイズの有効性を検証した論文を紹介しました.

結果としては

4週間の徒手療法+エクササイズの治療の組み合わせにより

機能障害は短期・中期ともに優位に改善、痛みは短期的に優位に改善

を示しました.

徒手療法とエクササイズの詳細な治療内容は

フルテキストを読んで頂いた方が分かりやすいと思います.

また、治療必要数(NNT)は4週、6カ月ともにNNT=4となっています.

よって、4人に治療すれば1人に高い効果が得られると論文の筆者は

考察で述べています.

今回の論文から足底腱膜炎の症例に対して

軟部組織モビライゼーションや関節モビライゼーションや自主練習指導が

痛みや機能の改善に有効であることが分かりました.

治療回数も4週間で6回の介入をすることでMCIDを超える効果が

あるため理学療法の有効性が示されました.

コメント