The effect of anterior versus posterior glide joint mobilization on external rotation range of motion in patients with shoulder adhesive capsulitis

DOI: 10.2519/jospt.2007.2307

ランダム化比較試験

今回の研究の目的は肩関節周囲炎に対して前方モビライゼーションと後方モビライゼーション

を比較してどちらが肩関節外旋可動域の改善に有効かを検証することである.

この研究結果を通して肩関節外旋可動域改善に対してモビライゼーションの

有効な方向を決定することが可能となる.

取り込み基準

①癒着性肩関節包炎

②一側性の症状

③25歳~80歳

④レントゲン画像正常(12カ月以内)

⑤過去、肩の手術歴がない

⑥麻酔下での関節受動術の既往がない

⑦肩関節外旋可動域の制限がある

除外基準

①神経障害関連(パーキンソン病、脳卒中)の肩関節障害

20名の患者がランダムに

前方モビライゼーション(Anterior Mobilization:AM)

後方モビライゼーション(Posterior Mobilization:PM)

に割り当てられた.

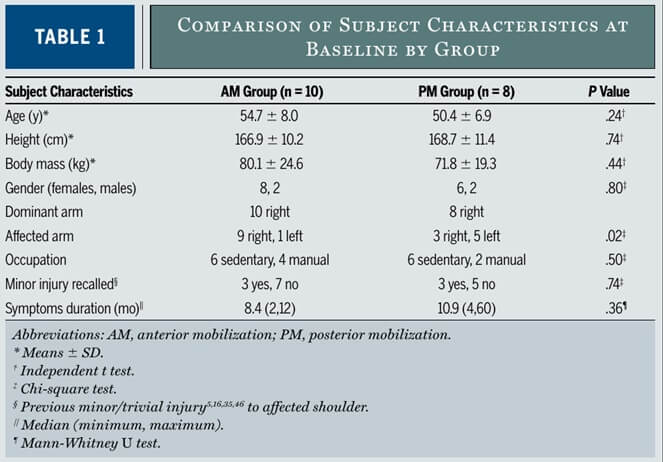

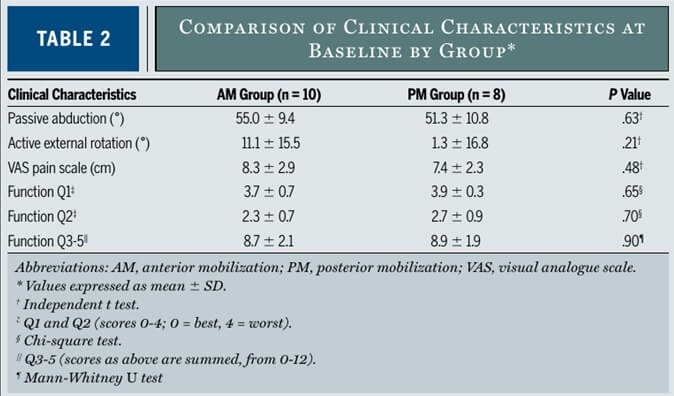

患者情報はこちらになります。

AMグループ:前方モビライゼーション

PMグループ:後方モビライゼーション

最初の図が患者の基礎情報、次の図が痛み、可動域、質問票です.

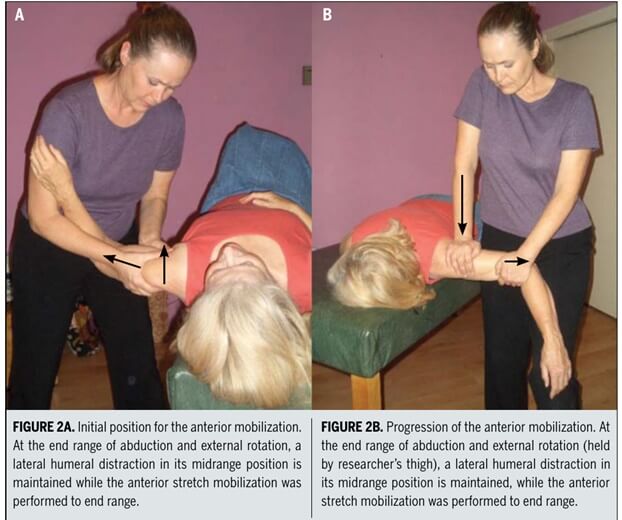

超音波とモビライゼーションを併用した.

前方関節包に対しての超音波治療後にモビライゼーションを実施した.

超音波の設定は3MHz、1.5 W/cm2、100%で10分間

モビライゼーションはカルテンボーン手技 grade Ⅲで実施した.

姿勢は背臥位と腹臥位で上腕骨に牽引をかけながら合計15分間

のモビライゼーションを実施.

上記の治療を1週間に2~3回を合計6セッション実施した.

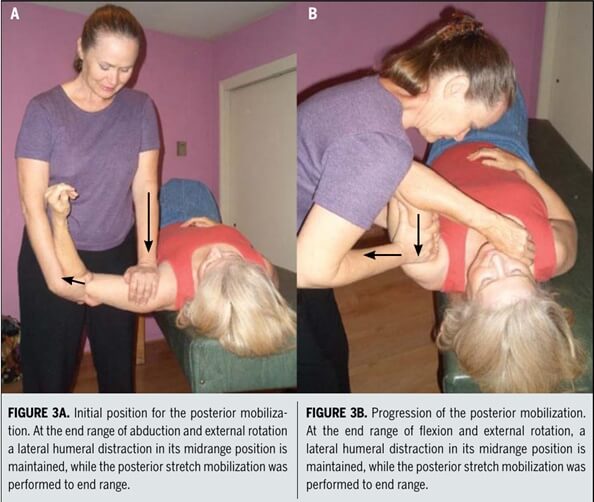

超音波とモビライゼーションを併用した.

後方関節包に対しての超音波治療後にモビライゼーションを実施した.

超音波の設定は1MHz、1.5 W/cm2、100%で10分間

モビライゼーションはカルテンボーン手技 grade Ⅲで実施した.

姿勢は背臥位で上腕骨に牽引をかけながら合計15分間

のモビライゼーションを実施.

上記の治療を1週間に2~3回を合計6セッション実施した.

以下のアウトカムを介入前と研究終了時に測定した.

- 肩関節外旋可動域

- VAS

- self-assessment function questionnaire

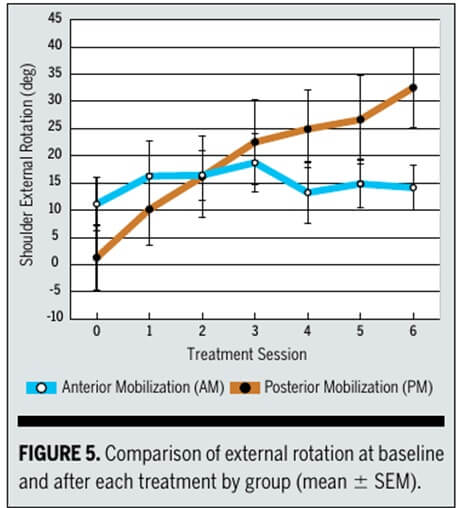

肩関節外旋可動域

前方モビライゼーショングループと後方モビライゼーショングループを

比較するとセッション3~6回目で後方モビライゼーショングループで

優位に改善がみられた.

ベースラインと比較して研究終了後は

前方モビライゼーショングループは3.0°± 10.8°の改善

後方モビライゼーショングループは31.3°±7.4°の改善

後方モビライゼーショングループで外旋可動域の改善がみられた.

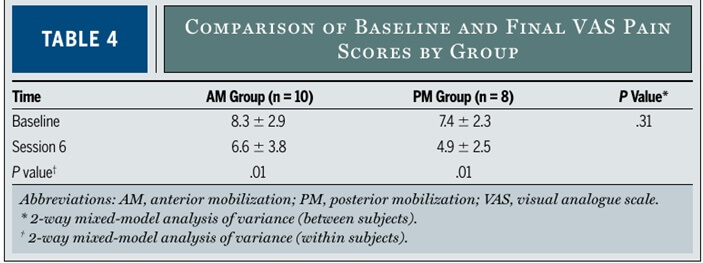

VAS

両群間で比較すると優位差はなかったが、

両群ともに痛みは優位に改善がみられた.

前方モビライゼーショングループは1.7cmの改善

後方モビライゼーショングループは2.5cmの改善

self-assessment function questionnaire

両群間で優位差は認められなかった.

今回の研究を通して後方関節包のモビライゼーションが外旋可動域拡大の

改善に繋がることが示唆されました.

肩関節周囲炎の患者さんは外旋可動域の低下がある方が多いと思いますので

後方関節包ストレッチが外旋可動域拡大に有効であることが分かります.

コメント