最近ではEBM(Evidence-based Medicine)の重要性が認識され始めて

科学的根拠に基づいて理学療法が提供されるべきだと言われています。

学会に参加したり、参考書籍を読んだりしても

エビデンスに基づいた○○○○

科学的根拠に基づいた○○○○

などを見かけるようにになったと感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回はエビデンスベースの理学療法のやり方を紹介します。

エビデンスとは

エビデンスとは「証拠」または「根拠」と訳され

エビデンスベースの理学療法とは「科学的根拠に基づいた理学療法」となります。

理学療法士として臨床で働いていると

様々な疑問が出てくると思います。

例えば

膝OAにどのような治療が効果的か?

転倒予防に有効な運動は?

急性腰痛の予後は?

エビデンスとは

これらの疑問を解決するために用いられる「ツール」となります。

エビデンスベース理学療法の流れが分かると

目の前の患者さんの疑問や問題をEBM(根拠)に基づいて

解釈することができます。

エビデンスを創る・伝える・使う

エビデンスは日々研究者によりアップデートされており

創られています。

その創られたエビデンスを理学療法士が使うことで患者さんに

良い医療が提供できます。

エビデンスが創られる過程を紹介します。

Step 1 エビデンスを創る:研究者

Step 2 エビデンスを伝える:教育者

Step 3 エビデンスを使う:臨床家

Step 1 エビデンスを創る

主には研究者がエビデンスを構築するための研究を通して

エビデンスを創ります。

Step 2 エビデンスを伝える

主には教育者が創られたエビデンスを勉強会や参考書などを通して

エビデンスを伝えます。

Step 3 エビデンスを使う

主には臨床家が目の前の患者さんに対して日々アップデートされている

エビデンスを使います。

臨床で働く理学療法士は良い医療を提供するために

エビデンスを使うことが重要であると思います。

エビデンスの手順

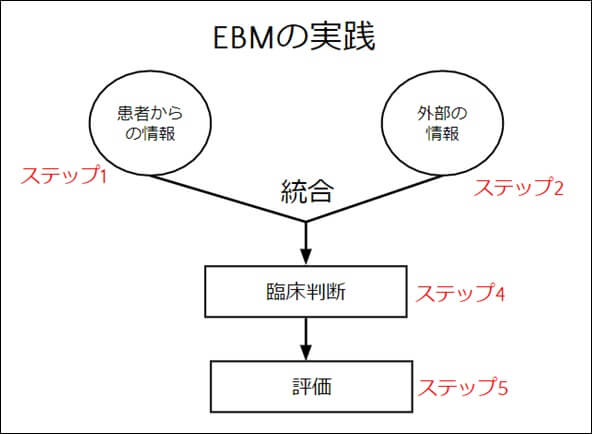

Evidence-based Physical Therapy(EBPT)は5つのStepがあります。

Step 1 患者の問題の明確化(PICOの設定)

Step 2 PICOに基づき文献検索

Step 3 文献の批判的吟味

Step 4 患者への適応性の判断

Step 5 適応結果の評価

Step 1 患者の問題の明確化(PICOの設定)

目の前の患者さんで抱え込んでいる問題点や疑問を整理していきます。

その問題点を調べやすい形に形式化していくために「PICO」というフォーマットを

使用して問題点を明確にしていきます。

PICO(ピコ)とはどんな患者(Patient)に、どんな介入を( Intervention)すると

何と比較( Comparison)して、どんな結果(Outcome)になるか

をフォーマットに埋め込んで、問題点を「見える化」していきます。

| PICO | 例 |

| P:Patient | 肩関節周囲炎に対して |

| I:Intervention | 関節モビライゼーションとストレッチの併用は |

| C:Comparison | ストレッチ単独の治療と比較して |

| O:Outcome | 痛みや可動域が改善するか |

Step 1で臨床の疑問をPICOで整理すると

問題が分かりやすくなります。

Step 2 PICOに基づき文献検索

Step 1で定式化した問題点を文献を中心に情報収集します。

文献検索の方法はたくさんありますが

私は海外のサイトでは以下のサイトを使用しています。

- PubMed(パブメド):無料

- The Cochrane Library(コクランライブラリー):無料

- PEDro(ペドロ):無料

日本のサイトでは以下のサイトを使用しています。

- 医中誌Web:有料

- メディカルオンライン:有料

- J-STAGE:無料

- Cinii:無料

- Google Scholar:無料

また、臨床の疑問によって研究のデザイン(研究手法)が変わってきます。

よって、検索する時にそれぞれの疑問に適した研究デザインの論文を

探す必要があります。

研究デザインの詳細については

こちらの記事で詳しく説明しているので読んでみて下さい。

Step 2では疑問を解決するために情報収集します。

Step 3 文献の批判的吟味

Step 3ではStep 2で見つけたら論文に対して

その情報が正しいのか、読むべき価値があるかなど

情報を吟味する必要があります。

研究にはバイアスという「ずれ・偏り」が生じます。

研究の過程で測定条件や研究デザイン(研究手法)によって

バイアスが左右されます。

よって見つけた論文が妥当であるのかを吟味する・チェックする

必要があるのです。

ちなみに、この研究の妥当性を吟味することを「内的妥当性」と呼びます。

文献の批判的吟味の詳細については

こちらの記事で詳しく説明しているので読んでみて下さい。

Step 3では論文の内的妥当性をしっかり評価しましょう。

Step 4 患者への適応性の判断

Step 3で批判的吟味を行った情報を自分の患者さんに

どのように利用していくのかを考えるのがStep 4となります。

臨床研究の対象となった患者の年齢、性別、重症度、疾病期間など

自分の患者さんと同じ背景であるのかを判断します。

これを「外的妥当性」と呼びます。

また、研究にとって統計学的に優位差があるからといって

臨床的にも意味のある差といえるとは限りません。

これを臨床的優位性といいます。

統計学的優位差と臨床的優位差を区別して判断する必要があります。

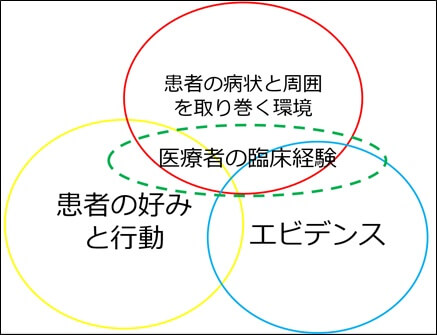

よってStep 4では

- エビデンス

- 患者の病状と周囲を取り巻く環境

- 患者の好みと行動

- 医療者の経験

の4つを考慮して外的妥当性を判断することが重要です。

Step 4では自分の患者さんに適応してよいのか

外的妥当性をしっかり評価しましょう。

Step 5 適応結果の評価

Step 5ではStep 1~4でたどった道のりを振り返る・フィードバックをします。

実際に患者さんがどのような結果になったのか?

改善したのか?改善しなかったのであればその要因は何か?

など振り返りをしましょう。

Step 5ではStep 1~4のフィードバックをしましょう。

まとめ

EBMの5つのステップを紹介しました。

EBMを実践するためには

- PICOに基づき臨床の疑問を明確にする

- 情報を収集できる

- 批判的吟味できる

- 外的妥当性を判断できる

- 統計用語や統計手法が分かる

主には上記のことが分かるようになれば実践できると思います。

あとは論文を読んでいくと少しずつ慣れてきて読むペースも

早くなるので複数の論文を踏まえて情報を吟味できるように

なってくると思います。

統計学について体系的に学びたい方は対馬 栄輝 先生が講義している

オンラインセミナー リハノメがおすすめです。

第12回までにわたっての講義が視聴可能です。

統計学の基本からリハビリへの活かし方など幅広く学べると思います。

リハノメについてはこちらのブログに詳しく書いてあります。

コメント